El Big Bang y la Creación

Autor: Eduardo Peláez

Publicado en: Salvador Mérida, ed. Conjugando Ciencia y Fe. Argumentos en el año de la fe. Madrid. CEU Ediciones

Fecha de publicación: 2014

Una de las aventuras científicas más apasionantes del siglo XX ha sido el estudio del Universo: el logro del conocimiento de su origen, su forma y su desarrollo. Produce asombro esta auténtica odisea para el ser humano: que desde su rincón en el Cosmos haya podido hacerse una idea global de su historia remontándose a su nacimiento. Es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de la teoría del Big Bang. Pero ¿qué fiabilidad tiene? Y si es contrastable experimentalmente ¿llegamos por eso al dedo de Dios en su creación? ¿Es esta visión una confirmación para el creyente de lo que enseña su fe? A estas preguntas trataré de responder, en pocas páginas, con este artículo. Para eso seguiré de cerca, en gran parte, la exposición de Michio Kaku, catedrático de Física teórica de la City University of New York.

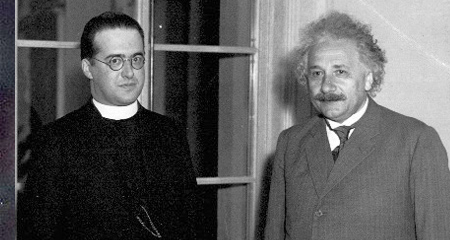

Dos son los grandes protagonistas a los que dedicaré especial atención: Einstein y Lemaître, el padre del Big Bang.

Con 26 años –durante su “annus mirabilis” de 1905–, Einstein publicó tres trabajos científicos de gran relevancia para la Física. En uno de ellos expondrá la Teoría de la Relatividad Especial. Después de casi diez años de trabajo, con la ayuda de un matemático, Marcel Grosmann, consiguió formular la Teoría General de la Relatividad, que publicó en Annalen der Physik en marzo de 1916.

Con 26 años –durante su “annus mirabilis” de 1905–, Einstein publicó tres trabajos científicos de gran relevancia para la Física. En uno de ellos expondrá la Teoría de la Relatividad Especial. Después de casi diez años de trabajo, con la ayuda de un matemático, Marcel Grosmann, consiguió formular la Teoría General de la Relatividad, que publicó en Annalen der Physik en marzo de 1916.

Según cuenta él, la idea inicial para la nueva teoría de la gravedad la tuvo cuando aún trabajaba en la oficina de patentes como un sencillo funcionario en 1907. “Estaba sentado en mi silla de la oficina de patentes de Berna cuando se me ocurrió de golpe una idea: si una persona cae libremente, no nota su propio peso. Me sobresalté. Esta simple idea me impresionó profundamente. Me condujo hacia una teoría de gravitación”. Era los cimientos de lo que sería su teoría: las leyes de la física son indistinguibles en un marco acelerado o en un marco gravitacional. Establecía así el denominado “principio de equivalencia” entre la masa inerte y la masa pesante y una conclusión, como recuerda Pais, “si todos los sistemas referenciales son equivalentes, no pueden ser euclídeos”.

La teoría de Einstein venía a reformar la gravitación de Newton al afirmar que la gravedad está causada porque el espacio-tiempo está curvado. La primera comprobación empírica de esta visión métrica de la gravitación la llevaría a cabo otro físico, Sir Arthur Eddington, en la isla Príncipe en el Golfo de Guinea. Eddington era el secretario de la Royal Astronomical Society de Inglaterra y conocía bien el trabajo de Einstein. Lo narra el propio Eddington en su libro Space, Time and Gravitation.

Para explicar su teoría, Einstein había planteado una situación hipotética en la que la línea de visión entre un observador en la Tierra y una estrella estuviese bloqueada por el borde del Sol. Si Newton tuviese razón, la estrella permanecería invisible, pero Einstein calculó que algo mucho más sorprendente sucedería. La fuerza gravitatoria solar curvaría el espacio a su alrededor, los rayos de la estrella seguirían ese camino curvado –su geodésica– para rodear el Sol y llegarían sin problemas hasta el observador en la Tierra. El oportuno eclipse permitiría poner a prueba esta hipótesis al ocultar la luz solar; gracias a la Luna, los científicos británicos podrían fotografiar las estrellas cercanas al Sol que en condiciones normales quedan ocultas por el resplandor del astro.

Las mediciones hechas por Eddington durante el eclipse total de Sol del 29 de mayo de 1919 en Príncipe demostraron que sus cálculos, sobre la curvatura de la luz en presencia de un campo gravitatorio, eran exactos. La gravedad solar había provocado una deflexión de la luz de aproximadamente 1,6 segundos de arco. El resultado coincidía con la predicción de la Teoría de la Relatividad General. Einstein tenía razón. La noticia corrió por todo el mundo.

Dos años más tarde, en 1921 recibiría el Premio Nobel por su contribución a la Física teórica y por el desarrollo de la teoría del fotón. Pero no por su relatividad general, pues aún había físicos que dudaban de que fuese correcta.

Una de las aplicaciones más importantes de la relatividad general ha sido la de la cosmología. El propio Einstein sugirió al principio que el Universo era una superficie esférica tridimensional y, por tanto, con curvatura constante. Sin embargo, las ecuaciones de campo implican una dependencia del tiempo, pero, como no había evidencia de ello, Einstein añadió un término más a las ecuaciones para eliminar tal dependencia. Dicho término se denominó la “constante cosmológica”. De este modo defendía un modelo estático del Universo.

Desde 1917 la “constante cosmológica” ha hecho correr ríos de tinta. Einstein llegó a decir que había sido el mayor error de su vida. Este factor creaba una antigravedad repulsiva que se equilibraba con la fuerza atractiva de la gravedad. Esto es lo que convertía al universo en estático. La constante cosmológica asignaba energía al espacio vacío. Este término antigravitatorio, ahora conocido como “energía oscura”, es la energía del vacío absoluto. Puede separar las galaxias o acercarlas de nuevo. Einstein escogió el valor de la constante cosmológica para que contrarrestara exactamente la contracción debida a la gravedad, de manera que el universo fuera estático. Ochenta años después –como veremos– se encontraría la evidencia de la constante cosmológica, que ahora se considera la fuente de energía dominante del universo.

También en ese mismo año de 1917, Willem de Sitter, un físico danés, vio que era posible encontrar una solución extraña a las ecuaciones de Einstein: ¡un universo completamente vacío de materia que se expandía! Todo lo que se necesitaba era la constante cosmológica, la energía del vacío, para mover un universo en expansión. La energía oscura lo impulsaría hacia adelante.

Los decisivos pasos finales los dieron Alexander Friedmann en 1922, y de modo independiente, el sacerdote belga y astrofísico, Georges Lemaître en 1927. Ambos mostraron que un universo expansivo es una consecuencia directa de las ecuaciones de Einstein, en la que desaparece la constante cosmológica. Friedmann obtuvo una solución de las ecuaciones de Einstein partiendo de un universo homogéneo e isótropo cuyo radio se expande o se contrae. Antes de publicarlo le envío una copia a Einstein quien no replicó, pero cuando apareció impresa en el Zeitschrift für Physik, Einstein se apresuró a escribir una nota al editor alemán criticando la solución de Friedmann y señalando un error matemático. Tiempo después rectificaría enviando otra nota en la que se detractó de su objeción. Sin embargo, continuó considerando que, aunque los cálculos fuesen correctos, sus ecuaciones no describían la realidad. Algo parecido ocurriría con Lemaître. Einstein le comentó, en 1927, cuando trató de exponerle su modelo: “he leído su trabajo, sus cálculos son correctos pero su física es abominable”. Lemaître había publicado sus cálculos y argumentaciones en Annales de la Société scientifique de Bruxelles en ese año. Friedman había fallecido pocos años antes, en 1925, sin haber visto solucionado el problema. Fue Einstein quien le envió una copia de su trabajo en inglés a Lemaître.

La discusión permaneció activa hasta 1929, cuando el astrónomo Edwin Hubble obtuvo unos resultados que revolucionarían la astronomía. Demostró en primer lugar la presencia de galaxias fuera de la Vía Láctea. Por otra parte, en 1928 hizo un viaje trascendental a Holanda, donde se reunió con De Sitter, que afirmaba que la relatividad de Einstein predecía un universo en expansión con una relación de proporcionalidad entre el corrimiento al rojo y la distancia. Cuanto a más distancia estuviera una galaxia de la Tierra, más rápidamente se alejaría de nosotros.

Cuando Hubble volvió al observatorio de Mount Wilson, cerca de Pasadena en California, comenzó un estudio sistemático de los corrimientos al rojo de las galaxias que había encontrado, para ver si la correlación era cierta. Sabía que, en 1922, Vesto Melvin Slipher había demostrado que algunas nebulosas lejanas se alejaban de la Tierra, creando un corrimiento al rojo de su espectro. Hubble calculó sistemáticamente el corrimiento al rojo del espectro de galaxias lejanas y descubrió que estas galaxias se alejaban de la Tierra, es decir, que el universo se expandía a un ritmo vertiginoso. Entonces descubrió que sus datos confirmaban la conjetura hecha por De Sitter, que ahora se conoce como la “ley de Hubble”: la velocidad a la que se aleja una galaxia es directamente proporcional a su distancia (y viceversa).

En 1930 Einstein visitó el observatorio de Mount Wilson, donde conoció a Hubble. A medida que Hubble exponía los resultados que había obtenido laboriosamente a partir del estudio de multitud de galaxias, todas alejándose de la Vía Láctea, comenzó a derrumbarse su idea de universo estático. En ese año Lemaître acudió a Eddington, con el que había trabajado años atrás, enviándole sus conclusiones. Eddington se convenció de la hipótesis de la expansión del Universo y conversó de ello con Einstein en Cambridge.

Ahora sabemos que, si se llevan las ecuaciones de Einstein a su conclusión lógica, estas muestran que el universo ha tenido un comienzo singular. Esto es lo que hizo Lemaître en 1931 afirmando que el universo había tenido origen en una gran explosión. Si el universo se expande a un ritmo determinado, se puede invertir esta expansión y calcular aproximadamente cuándo se inició la expansión. En otras palabras, el universo no sólo tuvo un inicio, sino que también podemos calcular su edad.

Lemaître presentó por vez primera este modelo, es decir la “hipótesis del átomo primitivo” como lo llamó, en dicho año, en un artículo publicado en la Revue des Questions Scientifiques, y meses después lo defendió en la Bristish Association for the Advancement of Science en un ambiente controvertido. Hay que considerar que la descripción que la relatividad general nos proporciona sobre la expansión del Universo es tal que es el propio espacio el que se expande, y no se trata, por tanto, de una simple explosión ordinaria donde los objetos que participan en ella se alejan entre sí sin alterar la estructura espacio-temporal. Además, de acuerdo con el principio cosmológico, ocurre en todo punto de igual forma, de manera que no podemos situar el centro de la expansión en ningún lugar concreto. Este hecho ha sido denominado por algunos la nueva revolución copernicana del siglo XX.

Lemaître presentó por vez primera este modelo, es decir la “hipótesis del átomo primitivo” como lo llamó, en dicho año, en un artículo publicado en la Revue des Questions Scientifiques, y meses después lo defendió en la Bristish Association for the Advancement of Science en un ambiente controvertido. Hay que considerar que la descripción que la relatividad general nos proporciona sobre la expansión del Universo es tal que es el propio espacio el que se expande, y no se trata, por tanto, de una simple explosión ordinaria donde los objetos que participan en ella se alejan entre sí sin alterar la estructura espacio-temporal. Además, de acuerdo con el principio cosmológico, ocurre en todo punto de igual forma, de manera que no podemos situar el centro de la expansión en ningún lugar concreto. Este hecho ha sido denominado por algunos la nueva revolución copernicana del siglo XX.

En esos años Einstein reconsideró su actitud hacia la tesis de Lemaître, y en 1933 en Pasadena y en 1935 en Princeton se mostró mucho más abierto. Su resistencia a la teoría del Big Bang porque le parecía hecha para sostener la Creación se desvaneció. Al hacerle ver el científico y sacerdote belga que Dios no se puede reducir a una hipótesis científica abandonó su desconfianza.

En 1948 estaban claras dos posturas rivales entre sí. Por una parte H. Bondi, T. Gold y F. Hoyle propusieron el modelo del estado estacionario del Universo, con la hipótesis de una creación continua compatible con la teoría relativista. Nuestras galaxias y estrellas irían naciendo a lo largo del tiempo. De este modo el Universo sería eterno y autosuficiente, sin principio en el tiempo.

En el otro extremo estaba el físico ucraniano G. Gamow y su equipo, R. Alpher y R. Herman. Gamow abordó la evolución del mundo desde un punto de vista termodinámico, y propuso que el universo en su instante inicial, además de ser muy denso, como Lemaître apuntaba, debía de estar muy caliente, y que, durante la expansión se fue enfriando. Esta nueva teoría, el “átomo primitivo” caliente, armonizaba la cosmología con la física de partículas elementales.

Además, predijeron una fría radiación cósmica de fondo que debería detectarse en todos los lugares del Universo, como un “eco” de la “gran explosión” inicial. Sería una prueba definitiva a favor del Big Bang –así la bautizó Hoyle en un programa radiofónico de la BBC– frente a la teoría del estado estacionario.

La hipótesis del “átomo primitivo” de Lemaître tardaría aún en abrirse camino. La radiación de fondo, resto fósil de la gran explosión, no era fácil de descubrir. La ocasión la dio un hallazgo fortuito por parte de dos ingenieros en 1965 Robert Wilson y Arno Penzias. Estos dos investigadores habían construido un radiómetro en los Laboratorios Bell de Crawford Hill en New Jersey que intentaron utilizar para radioastronomía y experimentos de comunicaciones por satélite. El instrumental tenía un exceso de temperatura de ruido de pocos grados Kelvin con el que ellos no contaban. Los dos científicos desconocían el trabajo de Gamow y sus colaboradores, y fue el físico de Princeton R. H. Dicke quien identificó correctamente esta radiación como la radiación de ondas de fondo de Gamow. Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel por su trabajo y la teoría del Big Bang recibió el espaldarazo que necesitaba. Lemaître leyó la noticia en el Astrophysical Journal del 13 de mayo de 1965. Estaba gravemente enfermo. Fallecería el 20 de junio de 1966.

Años más tarde, el satélite COBE (acróstico de COsmic Background Explorer, Explorador de Fondo Cósmico), puesto en órbita por la NASA en 1989, ha sido quien nos ha dado la imagen más detallada hasta el momento de esta radiación de fondo, que es sorprendentemente suave. Cuando los físicos liderados por George Smoot de la Universidad de California en Berkeley analizaron cuidadosamente los pequeños rizos de este uniforme fondo, fueron capaces de producir una impresionante fotografía de la radiación de fondo de cuando el Universo tan sólo tenía 400.000 años de edad.

Dicha imagen muestra que las irregularidades probablemente corresponden a minúsculas fluctuaciones cuánticas en el Big Bang. Según el principio de incertidumbre, el Big Bang no pudo ser una explosión perfectamente uniforme, ya que los efectos cuánticos deberían haber producido irregularidades de un cierto tamaño. Y esto fue lo que encontró el grupo de Berkeley. Estas pequeñas anisotropías en la radiación de fondo corresponden a variaciones de temperatura del orden de las cien millonésimas de grado. Esas pequeñas variaciones serían “semillas gravitatorias” que posibilitan la formación de galaxias y estrellas, cúmulos y supercúmulos. Este es el mayor avance y respaldo en el estudio de la radiación de fondo desde que Penzias y Wilson la detectasen.

Posteriormente, en 2001, se puso en marcha otra misión de la NASA llamada WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) mediante un satélite preparado para estudiar las propiedades de la radiación cósmica de fondo en todo el firmamento, utilizando diferencias de temperaturas medidas en Kelvin. En 2003 los científicos de WMAP obtuvieron un mapa más detallado de la radiación cósmica de fondo que reflejaba el estado del joven universo, a partir de unos 300 a 400 mil años después del Big Bang, cuando se formaron los primeros átomos. La edad del Universo se calculó con bastante precisión en 13,7 miles de millones de años.

Actualmente se piensa que el universo está compuesto de un 4% de materia ordinaria, 23% de materia oscura y de un 73% de la misteriosa energía oscura, que constituye de este modo la mayor fuente de materia/energía del Universo entero.

Analizando supernovas de galaxias lejanas, los astrónomos han podido calcular el ritmo de expansión del Universo a lo largo de miles de millones de años. Para su sorpresa, la conclusión a la que han llegado es que la expansión del Universo, en vez de estar ralentizándose como la mayoría pensaba, está de hecho acelerándose. La explicación aún no ha sido descubierta. Es como si existieran “masas negativas” que causaran repulsión gravitatoria. La constante cosmológica que Einstein introdujo inicialmente en sus ecuaciones de 1917 vuelve a aparecer.

Esta imagen de Universo acelerado parece confirmar la idea de “Universo inflacionario” propuesta por primera vez por el físico del MIT Alan Guth, que es una modificación de la teoría original del Big Bang de Friedmann y Lemaître, donde hay dos fases del proceso de expansión. Por tanto, tenemos hoy en día una comprensión bastante razonable de la historia del Universo a partir de un cierto instante inicial. Nuestra reconstrucción de la historia cósmica hacia atrás en el tiempo llega hasta el momento en el que empezamos a ignorar las leyes físicas que determinan los procesos relevantes. Ese momento sucede cuando la edad del Universo es del orden del “tiempo de Planck” (10-44 segundos) y los efectos cuántico-gravitacionales serían dominantes.

De esta forma hemos llegado a una conclusión convincente: durante el siglo XX nuestro conocimiento de la gravitación y de la estructura de la materia ha permitido que el Universo sea accesible a la razón humana. Son numerosos los científicos –hemos visto sólo los más sobresalientes– que han intervenido en esta gigante historia del descubrimiento del Universo desde su formación. Uno de los grandes, sin lugar a dudas, ha sido Georges Lemaître, el padre del Big Bang, como se le ha llamado en diversas obras.

Este científico creyente era un apasionado y competente investigador de las ciencias y no veía conflicto alguno entre sus descubrimientos y su fe, antes bien pensaba, éstas se complementaban armoniosamente. En 1935, al recibir una distinción de manos del rey Leopoldo III de Bélgica, afirmaba algo que tuvo presente desde muy joven: “La ciencia es bella, merece ser amada por ella misma, pues es reflejo del pensamiento creador de Dios”. Y en febrero de 1933 en una entrevista del New York Times Magazine confesaba por otro lado: “Yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación y desde el punto de vista de la certeza científica. Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad, y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional, ni en lo que he encontrado en la ciencia y en la religión, me ha inducido jamás a cambiar de opinión.”

Lemaître jamás utilizó la ciencia en beneficio de la fe haciendo decir a la ciencia algo más de lo que es capaz. Miraba el modelo del Big Bang como congruente con la Creación, pero a la vez estaba convencido de que ambas eran caminos autónomos, diferentes y complementarios que convergen en la verdad última. Juan Pablo II en su discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias el 3 de octubre de 1981 lo exponía así:

“Toda hipótesis científica sobre el origen del mundo, como la de un átomo primitivo del que procedería el conjunto del universo físico, deja abierto el problema referente al comienzo del universo. La ciencia no puede por sí misma resolver dicha cuestión: hace falta ese saber del hombre que se eleva por encima de la física y de la astrofísica y que recibe el nombre de metafísica; hace falta, sobre todo, el saber que viene de la revelación de Dios. Hace treinta años, el 22 de noviembre de 1951, mi predecesor el Papa Pío XII, hablando del problema del origen del universo con ocasión de la Semana de estudios sobre la cuestión de los micro-seísmos, organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias, decía lo siguiente: "Sería inútil esperar una respuesta de las ciencias de la naturaleza, las cuales por el contrario declaran con lealtad hallarse ante un enigma insoluble. Igualmente es cierto que el espíritu humano entregado a la meditación filosófica penetra más profundamente en el problema. No se puede negar que una mente iluminada y enriquecida con los conocimientos científicos modernos y que investiga con serenidad el problema, es llevada a romper el cerco de una materia totalmente independiente y autónoma –bien por ser increada o por haberse creado ella misma– y a elevarse hasta un Espíritu creador. Con la misma mirada diáfana y crítica con que examina y juzga los hechos, llega a vislumbrar y a reconocer en ellos la obra de la Omnipotencia creadora, cuya virtud, suscitada por el poderoso 'fíat' pronunciado hace miles de millones de años por el Espíritu creador, se desplegó dentro del universo, llamando a la existencia, en un gesto de amor generoso, a la materia desbordante de energía".

La fe no entra en colisión con la ciencia pues ambas se sitúan en niveles distintos. Dios no actúa en el plano de las casualidades creadas sino en el trascendente. Lemaître lo comprendía bien y lo exponía con claridad delimitando dichos campos. La ciencia puede apuntar hacia la solución sin acabar de resolverla. Quizás por esto no estaría de acuerdo del todo con Einstein, cuando en una conferencia suya en el Instituto Tecnológico de California, el 7 de mayo de 1933, en la que describió el universo en expansión, el físico alemán se levantó a la conclusión, aplaudió y dijo “Esta es la explicación más hermosa y satisfactoria de la creación que haya escuchado jamás”. Palabras que el profesor belga encontraría matizables.

Es lo que lo que hizo el 10 de septiembre de 1936 en el VI Congreso Católico de Malinas, a mitad de camino entre Bruselas y Amberes, dedicado a “La cultura católica y las ciencias positivas”:

“El científico cristiano (…) tiene los mismos medios que su colega no creyente. También tiene la misma libertad de espíritu, al menos si la idea que se hace de las verdades religiosas está a la altura de su formación científica. Sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus creaturas. La actividad divina omnipresente se encuentra por doquier oculta. Nunca se podrá reducir el Ser supremo a una hipótesis científica. La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos, al menos cuando esas verdades naturales no son indispensables para comprender la verdad sobrenatural.

Por tanto, el científico cristiano va hacia adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. Incluso quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no creyente; en efecto, ambos se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la naturaleza en la que se encuentran sobrepuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo, pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es al fin y al cabo la obra de un Ser inteligente, y que por tanto el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad.

Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, pero contribuirá a fomentar en él ese sano optimismo sin el cual no se puede mantener durante largo tiempo un esfuerzo sostenido. En cierto sentido, el científico prescinde de su fe en su trabajo, no porque esa fe pudiera entorpecer su investigación, sino porque no se relaciona directamente con su actividad científica”

He subrayado en el texto lo que me parece imprescindible tener presente a la hora de hacer una lectura filosófica y teológica de los datos de la ciencia. Estas palabras, sintetizan nítidamente la compatibilidad entre la ciencia y la fe, en un mutuo respeto, que evita indebidas interferencias, y a la vez muestran el estímulo que la fe proporciona al científico cristiano para avanzar en su arduo trabajo. Como ha escrito W. E. Carroll: Tomás de Aquino no tendría dificultad para aceptar la cosmología actual, incluso con todas sus variaciones recientes, afirmando a la vez la doctrina de la creación desde la nada. Y distinguiría, por supuesto, entre los avances en las ciencias naturales y las reflexiones filosóficas y teológicas en torno a dichos avances.

Lo que es no es defendible –ni desde la ciencia ni desde la fe– es deducir de la ciencia una visión naturalista donde el Universo se explique a sí mismo como ha ocurrido con alguna intervención de Hawking que sostiene: “El universo podría ser auto-contenido y completamente determinado por las leyes de la ciencia"; incluso ha hablado de una “auto-creación” intentando englobar el Big Bang en una teoría más amplia que evite la singularidad inicial. Hay que decir que esta teoría no tiene ningún apoyo experimental y no deja de ser un contrasentido, pues el Universo no tiene en sí mismo la razón de su ser y no puede “crearse”.

Soler ha mostrado con profundidad cómo el intento naturalista de ofrecer un modelo del universo que contenga una explicación ‘cerrada’ y meramente física de su propia existencia no funciona ni puede seguramente funcionar.

El modelo del Big Bang, como todo modelo científico, es un modelo provisional que puede ser mejorado eventualmente, nos dice Sánchez Cañizares. Todas estas son explicaciones físicas o naturales del universo. Lo explican a partir de una serie de transformaciones naturales (desde una realidad que evoluciona a otra). Sin embargo, dichas explicaciones no logran responder a una pregunta más radical que podemos hacernos: ¿Por qué existe algo en vez de no existir nada? Si pretendemos contestar a esta pregunta recurriendo a las leyes naturales no encontraríamos una respuesta, porque podríamos seguir preguntando: ¿Y por qué existen esas leyes? Decimos que el universo necesita una explicación “fuera” de sí mismo no en cuanto a las leyes físicas, sino para responder a esa pregunta radical. La razón última de la existencia del universo la estudian la filosofía y la teología. Siguiendo el camino racional propio de estos saberes, distinto y complementario del de la ciencia, se llega a conocer que el universo tiene una causa necesaria (que existe por sí misma y no puede no existir) fuera de él; y que esa Causa es Dios, que ha creado el universo, con sus leyes naturales.

Como escribe Lorda, podemos concluir que llegar a la idea de un Dios Creador está más allá de los datos científicos. Pero es una deducción posible, de naturaleza filosófica, al contemplar el conjunto de la realidad. Para nosotros los cristianos, esa deducción, viene reforzada por nuestra fe.

La explicación última del Universo, de su orden interno, del surgimiento de estructuras y de sus mismas leyes, es que ha sido pensado por un Ser inteligente. A Benedicto XVI le gustaba pensar en la misma “entraña matemática” del Cosmos. Galileo dijo que la naturaleza tiene entraña matemática, pero ese orden maravilloso merece una explicación. A Einstein le llenaba de asombro que pudiese describirse su funcionamiento con unas elegantes ecuaciones matemáticas. “Me parece casi increíble –dice el Papa alemán en un encuentro con los jóvenes de abril de 2006– que coincidan una invención del intelecto humano y la estructura del universo: la matemática inventada por nosotros nos da realmente acceso a la naturaleza del universo y nos permite utilizarlo. Por tanto, coinciden la estructura intelectual del sujeto humano y la estructura objetiva de la realidad: la razón subjetiva y la razón objetivada en la naturaleza son idénticas. Creo que esta coincidencia entre lo que nosotros hemos pensado y el modo como se realiza y se comporta la naturaleza son un enigma y un gran desafío, porque vemos que, en definitiva, es ‘una razón’ la razón que las une a ambas: nuestra razón no podría descubrir la otra si no hubiera una idéntica razón en la raíz de ambas” El conocimiento cada vez más preciso del Universo, que huye de todo reduccionismo, nos habla patentemente de un Logos Creador que por la fe sabemos que es Amor.

Fuentes bibliográficas

Eduardo Peláez López, Ondas gravitatorias. Teoría de L. Bel (CNRS, Paris), Facultad de Ciencias, Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, 1976

Michio Kaku, El Universo de Einstein, Antoni Bosch, Barcelona 2010

Abraham Pais, “El Señor es sutil”. La ciencia y la vida de Albert Einstein, Ariel, Madrid, 1984

Valérie de Rath, Georges Lemaître, le Père du big bang, Bruxelles, Editions Labor, 1994

Dominique Lambert, El universo de Georges Lemaître, Investigación y Ciencia, nº 307, Barcelona, abril de 2002

Eduardo Riaza, La historia del comienzo, Encuentro, Madrid, 2010

Jean-Pierre Luminet, La invención del Big Bang. En busca del origen del universo, RBA, Barcelona, 2012

Francisco José Soler (ed.), Dios y las cosmologías modernas, BAC, Madrid, 2005

Agustín Udías, El universo, la ciencia y Dios, PPC, Madrid, 2001.

Diego Martínez Caro, Génesis. El origen del universo, de la vida y del hombre, Homo legens, Madrid, 2008

M. Garrido, L.M. Valdés, L. Arenas (coord.), El legado filosófico y científico del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2009

Comentarios

Publicar un comentario